- Как правильно пишется словосочетание «пресное тесто»

- Делаем Карту слов лучше вместе

- Ассоциации к слову «пресный»

- Ассоциации к слову «тесто»

- Синонимы к словосочетанию «пресное тесто»

- Предложения со словосочетанием «пресное тесто»

- Цитаты из русской классики со словосочетанием «пресное тесто»

- Сочетаемость слова «пресный»

- Сочетаемость слова «тесто»

- Значение словосочетания «пресное тесто»

- Афоризмы русских писателей со словом «пресный»

- Отправить комментарий

- Дополнительно

- Значение словосочетания «пресное тесто»

- Предложения со словосочетанием «пресное тесто»

- Синонимы к словосочетанию «пресное тесто»

- Ассоциации к слову «пресный»

- Ассоциации к слову «тесто»

- Сочетаемость слова «пресный»

- Сочетаемость слова «тесто»

- Морфология

- Правописание

- Карта слов и выражений русского языка

- Виды связей в словосочетаниях

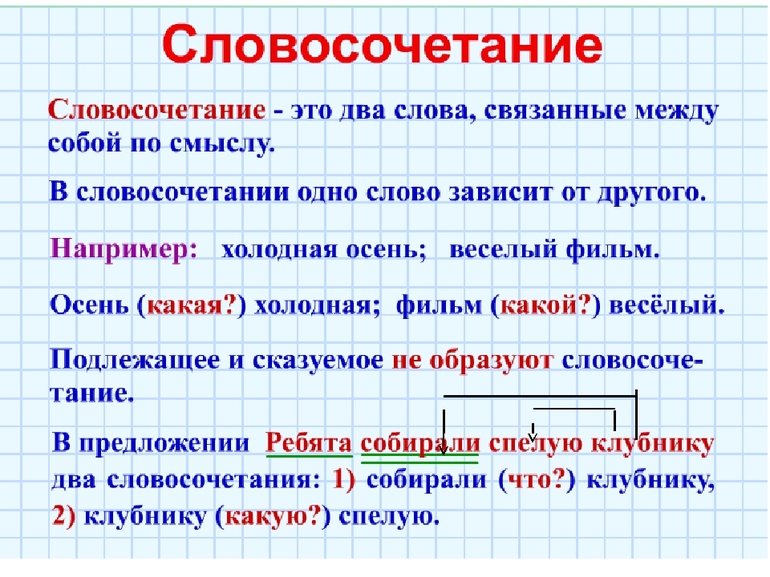

- Понятие словосочетания

- Основные виды словосочетаний

- Глагольные словосочетания

- Именные словосочетания

- Наречные словосочетания

- Примеры словосочетаний со связью согласования

- Примеры словосочетаний со связью управления

- Примеры словосочетаний со связью примыкания

- Словосочетание и предложение: чем отличается словосочетание от предложения

- Что такое словосочетание. Примеры словосочетаний

- Что такое предложение. Примеры предложений

- Чем отличается словосочетание от предложения?

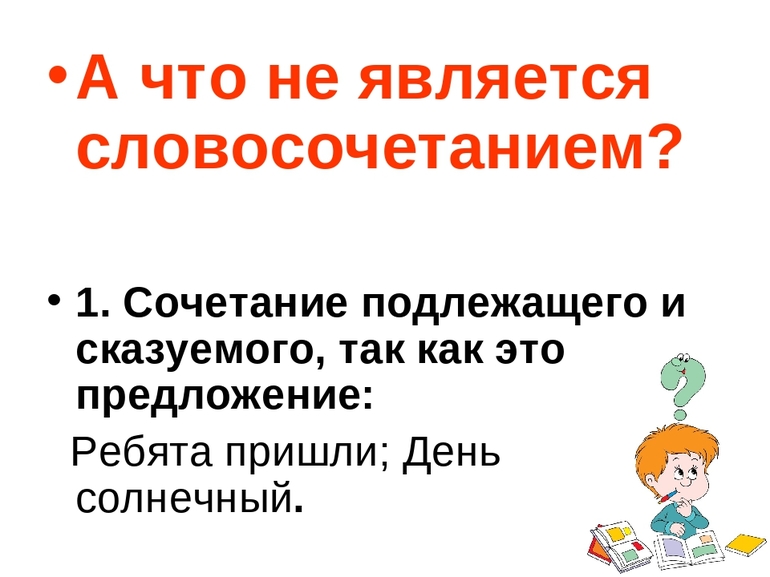

- Что не является словосочетанием в русском языке

- Основные признаки

- Определение термина

- Фразеологизмы и другие исключения

- Поиск в предложении

- Варианты типологии

Как правильно пишется словосочетание «пресное тесто»

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова выданье (существительное):

Ассоциации к слову «пресный»

Ассоциации к слову «тесто»

Синонимы к словосочетанию «пресное тесто»

Предложения со словосочетанием «пресное тесто»

- Из муки, яйца и небольшого количества воды замесить пресное тесто.

Цитаты из русской классики со словосочетанием «пресное тесто»

- Берди-Паша не был выпечен из такого пресного теста . Его, должно быть, отлили из железа на заводе и потом долго били стальными молотками, пока он не принял приблизительную, грубую форму человека. Снабдить же его душою мастер позабыл.

Сочетаемость слова «пресный»

Сочетаемость слова «тесто»

Значение словосочетания «пресное тесто»

Пресное тесто — вид теста, полуфабрикат. Применяется для изготовления различных изделий (например, пирогов и пирожков). (Википедия)

Афоризмы русских писателей со словом «пресный»

- Смерти нет — это всем известно,

Повторять это стало пресно,

А что есть — пусть расскажут мне.

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение словосочетания «пресное тесто»

Пресное тесто — вид теста, полуфабрикат. Применяется для изготовления различных изделий (например, пирогов и пирожков).

Предложения со словосочетанием «пресное тесто»

Из муки, яйца и небольшого количества воды замесить пресное тесто.

Пекли его из крутого пресного теста в форме большой лепёшки.

Пресное тесто раскатать длинной тонкой полоской шириной 40–50 см и смазать смесью из яиц и молока или воды.

Синонимы к словосочетанию «пресное тесто»

Ассоциации к слову «пресный»

Ассоциации к слову «тесто»

Сочетаемость слова «пресный»

Сочетаемость слова «тесто»

Морфология

Правописание

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Виды связей в словосочетаниях

О чем эта статья:

Понятие словосочетания

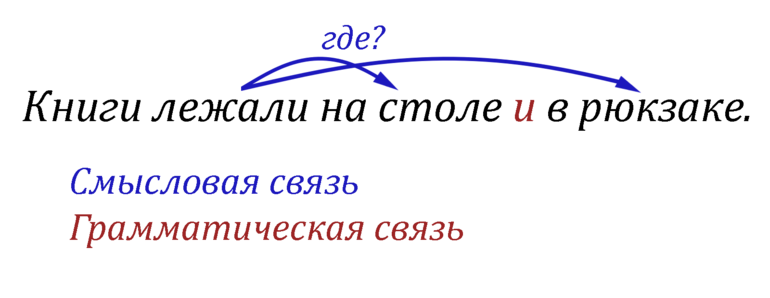

Словосочетание — это сочетание двух или нескольких самостоятельных слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически. В составе предложения выполняет коммуникативную функцию.

Если сравнить словосочетание и слово, то первое более точно называет предмет, признак, явление, действие.

В словосочетании всегда одно слово главное, а другое — зависимое, и к нему можно задать вопрос от главного слова.

Отношения между главным и зависимым словом можно выразить так:

при помощи окончания: черное (какое?) пятно; подарок (кому?) маме;

при помощи окончания и предлога: письмо (к кому?) к другу;

по смыслу: бегает (как?) быстро.

Основные виды словосочетаний

По количеству компонентов словосочетания бывают простыми и сложными.

Простые словосочетания — это конструкция из одного главного и одного зависимого компонента: разговор о жизни, сидеть на стуле.

Сложными называют словосочетания, которые состоят из трех и более компонентов. Сложные словосочетания бывают трех типов:

словосочетания с последовательным подчинением: очень быстро бежать;

словосочетания с параллельным подчинением: знаменитое произведение поэта;

комбинированные словосочетания с последовательным и параллельным подчинением: провести вечер с хорошими друзьями.

Существует три вида связи между словами в словосочетании:

согласование — вид связи, при котором зависимое слово равняется в своей форме главному слову, то есть согласуется с ним в роде, числе и падеже: необычный прибор, об интересном событии;

управление — вид связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной падежной форме в зависимости от лексико-грамматического значения главного слова: симпатия к соседу, слушать лекцию;

примыкание — вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слов или морфологического изменения: петь звонко, смотреть молча.

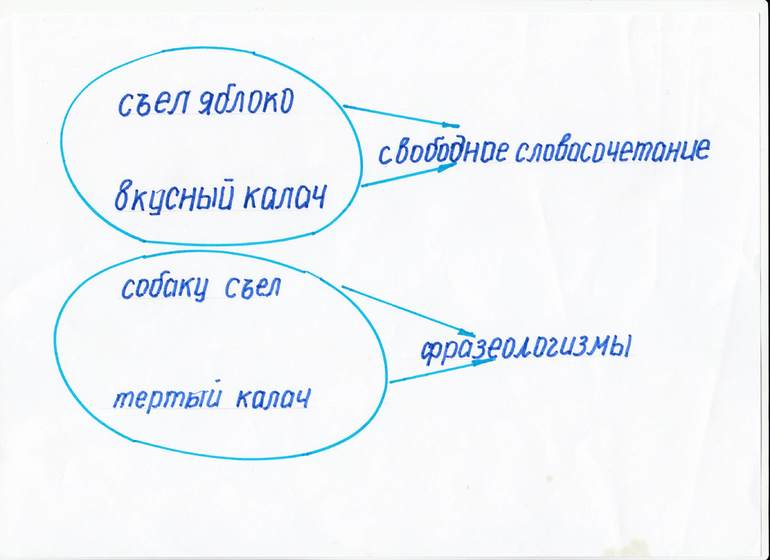

По степени слитности компонентов выделяют словосочетания:

синтаксически свободные: высокий дом, идти в школу;

синтаксически или фразеологически несвободные, которые образуют синтаксическое единство и выступают в предложении в роли одного члена: три сестры, анютины глазки, бить челом.

Смысловые отношения можно определить при помощи вопросов:

Чей?, Какой?, Который? — определительные.

Пиджак (чей?) папы; красное (какое?) платье.

Кого?, Чего? — объектные.

Подарок (кому?) подруге.

Куда?, Как?, Когда? — обстоятельственные.

Гулять (где?) в парке.

Основная классификация словосочетаний основана на морфологических свойствах главного слова. В зависимости от того, какой частью речи оно выражено, выделяют три группы подчинительных словосочетаний: именные, глагольные, наречные.

Глагольные словосочетания

Глагольные словосочетания с именем существительным:

беспредложные (читать книгу),

предложные (говорить об искусстве).

Глагольные словосочетания с инфинитивом (просить принести).

Глагольные словосочетания с наречием (поступать справедливо).

В глагольных словосочетаниях главное слово выражается глаголом или деепричастием: говорить громко (говоря громко), читать книгу (читая книгу).

Именные словосочетания

Словосочетания с именем существительным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (письмо родителям);

предложные (прогулка по лесу).

С именами прилагательными (полезная книга), местоименными прилагательными (наша страна), порядковыми числительными (вторая аудитория), причастиями (выполненная работа).

С наречиями (прогулка верхом).

С инфинитивом (желание учиться).

Словосочетания с именем прилагательным в роли главного слова:

С именами существительными:

беспредложные (довольный ответом);

предложные ( способный к музыке).

С наречиями (очень интересный).

С инфинитивом (способный работать).

Словосочетания с именем числительным в роли главного слова: две книги, оба друга.

Словосочетания с местоимением в роли главного слова (кто-то из учеников, нечто новое).

Наречные словосочетания

Словосочетания с наречием (очень удачно).

Словосочетания с именами существительными (незадолго до экзамена).

К словосочетаниям не относятся следующие сочетания слов:

Подлежащее и сказуемое: ветер дует.

Любые слова, которые стоят рядом в предложении, но не связаны между собой по смыслу: слабый идет.

Слова с предлогами: около стола, возле дома.

Члены предложения, которые отвечают на одинаковые вопросы: (какой?) бодрый и (какой?) энергичный.

Устойчивые выражения и фразеологизмы: спустя рукава, сквозь пальцы.

Сложные грамматические формы: будет играть, менее дорогой.

Обособленные члены в сочетании с определяемым словом: ветка, сломанная ветром.

Примеры словосочетаний со связью согласования

Существительное + прилагательное:

у соседнего двора,

с веселой песней.

Существительное + причастие:

перед цветущим полем,

Существительное + порядковое числительное:

на седьмое небо,

возле третьего подъезда,

через девятый этаж.

Существительное + местоимение:

Существительное (субстантивированное прилагательное) + прилагательное:

в чистой столовой,

Местоимение + существительное (субстантивированное прилагательное, причастие):

с чем-то веселым,

над чем-нибудь неясным,

с нашим знакомым,

перед этим зевающим.

Существительное + существительное (приложение):

Примеры словосочетаний со связью управления

Глагол + существительное:

разозлиться на шутку,

вернемся на рассвете,

беседую с другом.

Прилагательное + местоимение:

не согласен ни с кем,

не должен никому,

Прилагательное + существительное:

румяный от мороза,

сладкий на вкус,

злой на соседей,

Существительное + существительное:

радость от встречи,

грудь в медалях.

Наречие + существительное:

впереди у моста.

Числительное + существительное:

Деепричастие + существительное, местоимение:

шагая по тропинке,

Примеры словосочетаний со связью примыкания

Глагол, существительное, прилагательное + инфинитив:

Глагол + наречие:

Глагол + деепричастие:

рисовал стоя у мольберта,

ответил улыбаясь мне.

Существительное + наречие:

Существительное + несклоняемое прилагательное:

Местоимение, глагол, существительное, наречие + форма сравнительной степени прилагательного/наречия:

Словосочетание и предложение: чем отличается словосочетание от предложения

Слова в языке не просто существуют по отдельности и в неизменном виде. В речи и на письме они могут изменяться, превращаясь в различные словоформы, группироваться в словосочетания или предложения. Предложения вместе образуют текст.

Строй связной речи изучает раздел науки о языке под названием синтаксис. Словосочетание, предложение и текст — это синтаксические единицы.

Что такое словосочетание. Примеры словосочетаний

Словосочетание — это синтаксическая единица из двух или более слов, которая выполняет назывную (номинативную) функцию.

Словосочетания могут быть простыми и сложными, а главным словом может служить глагол, существительное, прилагательное, местоимение, наречие, числительное.

Примеры словосочетаний

большой дом

женщина среднего роста

медленно двигаться

любит читать

слишком долго

по-весеннему теплый

группа из трех человек

дорогой костюм из итальянской шерсти

очень аппетитный с виду кремовый торт

Слова в словосочетании соединены подчинительной связью: какое-то слово всегда главное, а какое-то — зависимое, которое ему подчиняется.

Что такое предложение. Примеры предложений

Предложение — это синтаксическая единица, выражающая законченную мысль. Предложение состоит из слов или словосочетаний, объединенных по смыслу и грамматически.

Предложения бывают утвердительными (Мы шли домой.) и отрицательными (Дома никого не было.).

По цели высказывания предложения могут быть повествовательными (Из леса вышел человек.), вопросительными (Когда наш поезд?) или побудительными (Уходим отсюда!).

У предложения есть грамматическая основа — подлежащее и/или сказуемое. Если в предложении нет ничего, кроме грамматической основы, то это нераспространенное предложение. Если в предложении, помимо грамматической основы, есть второстепенные члены — это распространенное предложение.

Предложения бывают простыми и сложными. Простое предложение имеет одну грамматическую основу.

Примеры простых предложений: Моросило. Потом из-за туч выглянуло солнце. Охотники остановились на привал. Через полчаса они пошли дальше.

Сложное предложение содержит несколько грамматических основ. Связь между ними может быть сочинительной (равноправной) или подчинительной (неравноправной).

Примеры сложных предложений: Мы шли на рыбалку, а рядом с нами бежала собака. Андрей попросил, чтобы его встретили на вокзале.

Чем отличается словосочетание от предложения?

Предложение отличается от словосочетания тем, что предложение выражает законченную мысль. Словосочетание может использоваться только в составе предложения, само по себе оно не несет законченной мысли.

Словосочетание лишь называет что-то, а в предложение оформлено интонационно.

Предложение состоит из словосочетаний. Предложение — это более сложная синтаксическая единица, чем словосочетание.

Синтаксические связи между словами в предложении могут быть сложнее, чем в словосочетании, всегда построенном на подчинительной связи.

Что не является словосочетанием в русском языке

Основные признаки

По типу связи слов сочетания могут быть классифицированы на подчинительные и сочинительные. Определить, словосочетание это или нет, на конкретных примерах помогут некоторые признаки:

- Наличие минимум двух знаменательных единиц, среди которых нет сочетания подлежащего и сказуемого. В последнем случае речь идет о предложении. Например, «я сижу» — это короткое нераспространенное предложение, состоящее из главных членов, но не словосочетание.

- Присутствие грамматической связи. Компоненты, входящие в состав этой синтаксической единицы, должны быть объединены между собой. К примеру, «кошка духовка» — это не словосочетание, а набор двух не связанных между собой грамматически слов.

- Лексико-семантическая сочетаемость. Слова должны быть объединены не только грамматически, но и логически по значению, то есть семантически.

Относительно способа связи существуют две противоположные позиции. Одни лингвисты полагают, что словосочетанием могут называться слова, объединенные между собой исключительно подчинением («читать журнал», «синяя кофта», «гулять в лесу»).

Обороты типа «красивый и здоровый», «дикие и домашние», «в лесу и в поле» к подобным единицам не относятся, поскольку элементы в них объединены по принципу сочинения, то есть являются равнозначными. Другие же языковеды уверены, что и такие конструкции могут быть названы сочетаниями, поскольку словами либо предложениями они быть не могут.

Определение термина

Чтобы отличить словосочетание от не словосочетания, следует запомнить следующее определение синтаксической единицы — это некоммуникативный элемент синтаксиса, в который включены значимые слова (два и более), объединенные между собой подчинительной связью, обладающие конкретным лексическим и грамматическим значением, сочетающиеся на семантическом уровне. Таким образом, словосочетание характеризует определенное явление действительности, но в более развернутом и сложном виде, чем это сделало бы простое слово.

Сравним «платье» и «красное платье». В первом случае становится очевидным, что речь идет о конкретном предмете одежды, во втором примере человек получает более подробную информацию, узнав о расцветке текстильного изделия.

Еще один пример: «в лесу» и «грибы в лесу» — две простые конструкции, относящиеся к синтаксису. Но в первом случае становится понятным только место действия — лес. Это слово с предлогом. Во втором варианте читатель получает более детальную информацию, узнает, что в лесу находятся грибы.

Словосочетание является составной частью предложения и само по себе в процессе коммуникации не участвует. При синтаксическом разборе предложения иногда важно выделить все имеющиеся в нем сочетания слов. Пример: «Осенью в лесу можно встретить многообразие грибов: подберезовиков и подосиновиков, опят и маслят». Здесь можно найти несколько сочетаний:

- Осенью в лесу.

- Многообразие грибов.

- В лесу можно.

- Многообразие грибов в лесу.

В каждую из этих конструкций входит более чем одно знаменательное слово. В своем сочетании они позволяют детальней охарактеризовать предмет или явление действительности, чем это сделало бы одно слово. Однако конструкции «можно встретить» или «в лесу» к числу рассматриваемых лексических единиц не относятся. В первом случае речь идет о составном глагольном сказуемом, во втором — о слове с предлогом. Они не являются словосочетаниями, и примеры наглядно иллюстрируют разницу.

Фразеологизмы и другие исключения

Есть несколько групп-классов лексических и синтаксических единиц, которые нельзя отнести к категории сочетаний. Хоть в их состав входят две знаменательных единицы и более, объединенных между собой по смыслу, назвать их словосочетаниями нельзя. К их числу относятся несколько групп:

- Фразеологизмы. Например, «повесить нос», «спустя рукава», «как кошка с собакой». Как правило, данные сочетания можно заменить синонимичной единицей или оборотом. Например, в первом случае это «приуныть», во втором — «кое-как, недобросовестно», в третьем — «врагами», «недружно». Такие устойчивые идиоматические единицы очень похожи на словосочетания, но не относятся к этому классу грамматических конструкций. Их отличительные черты — наличие единого смысла и возможность замены синонимом.

- Сочетание подлежащего и сказуемого. Это грамматическая основа. Даже если имеются только они без какого-либо распространения, то речь идет о простом нераспространенном предложении. Здесь подлежащее может быть выражено существительным, сказуемое — глаголом («светит солнце», «гуляют дети», «льет дождь»). Еще пример — «льет сильный дождь». Это предложение, в котором главными членами являются «льет (подлежащее) дождь (сказуемое)», а существительное с прилагательным «сильный дождь» представляет собой словосочетание, поскольку связь между ними подчинительная.

- Сочетания однородных членов. Некоторые исследователи относят их к числу сочетаний, но большинство языковедов склоняется к тому, что ключевым признаком таких конструкций является наличие подчинения. К примеру, «красные и зеленые» — это не словосочетание, а пара однородных определений в составе предложения, а «красные шары» — словосочетание. Причем и те и другие могут входить в состав текста, делая его более информативным и интересным для читателя либо слушателя.

- Сочетание слова с предлогами (даже сложными) — это не словосочетание. Например, «около магазина» — это слово с предлогом, поскольку «около» не несет в себе смысловой нагрузки. «Напротив школы», «на уроке» — это сочетания существительных и предлогов.

Поиск в предложении

Чтобы выделить словосочетание в тексте, важно помнить его основные признаки, то есть наличие двух слов — главного и зависимого. От главного можно задать вопрос к зависимому: «грибы в лесу» — грибы (где?) — в лесу; «красное платье» — платье (какое?) — красное. «Правильный выбор» — тоже словосочетание.

Отсутствие равноправия — также важный признак. Пытаясь выявить, где скрываются словосочетания в предложении или тексте, важно помнить, что их должна связывать подчинительная связь, то есть одно слово должно быть зависимо от другого по значению.

Состоять между собой в подчинении, согласно наиболее популярной позиции языковедов, они не могут. Следующая возможность выявить словосочетание — задать вопрос от главного слова к зависимому. Когда речь идет о ряде однородных членов, то сделать это не получится, даже если они обладают противоположным значением.

Варианты типологии

Есть несколько видов словосочетаний. Самыми распространенными являются именные, в которых главный компонент — имя существительное, прилагательное, местоимение или числительное («красивый фрукт», «определяющим фактором», «гадкий я», «семеро милых»). Вопрос в этом случае задается от имени к зависимой части: фрукт (какой?) красивый, я (какой?) гадкий, семеро (каких?) милых.

Глагольные сочетания — такие, в которых главным словом выступает глагол, причастие либо деепричастие («бежать быстро», «бежавший на скорость», «бегая рысью»). Можно и осложнить: «бежать изящной рысью». Это сложное сочетание, в котором содержится несколько вариаций: бежать (как?) рысью, рысью (какой?) изящной.

Следующий тип — наречные, в них главное слово выражено наречием. «Очень хорошо» — пример такого сочетания, главной и зависимой лексемами являются наречия.

Чтобы выявить словосочетание в тексте, важно знать общие признаки этой синтаксической единицы, а также уметь задавать вопросы от главного слова к зависимому. Избыточные обозначения, например, принадлежность элементов разным частям речи, также помогут не допустить ошибки.