- Пирог счастья соня любомирски

- Счастье: краткий курс программирования

- Рецепты позитива

- Исцеляющий оптимизм

- Учёные потратили 1 млн $ на исследования счастья.

- Пирог счастья соня любомирски

- Войти

- «Пирог счастья»

- Социально-технологические аспекты исследования счастья Сони Любомирски

- Психология | Psychology

- Правила сообщества

- «Я не считаю себя инвалидом, я считаю себя человеком, счастливым с тем, что есть. Неважно сколько рук и ног, главное то, что внутри»

- Стать киборгом

- Американец стал знаменитостью, выслушивая людей на скамейке в парке

- Лига умников и зануд — лиге тупых

- А поговорить?

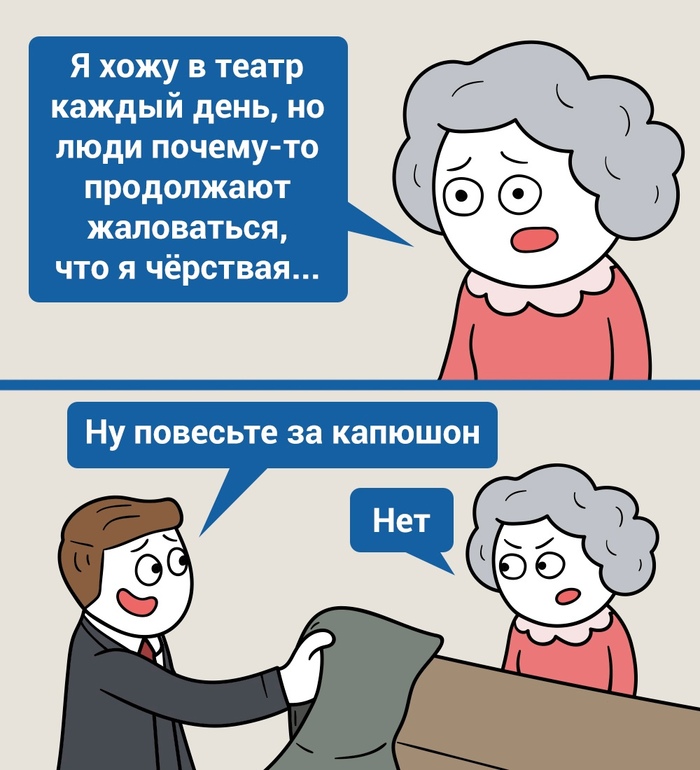

- Новость №1236: Походы в театр делают людей более сочувствующими и даже мотивируют их к благотворительности, выяснили психологи

- Мы теряем мозг: почему выживает глупейший

Пирог счастья соня любомирски

ПостНаука запись закреплена

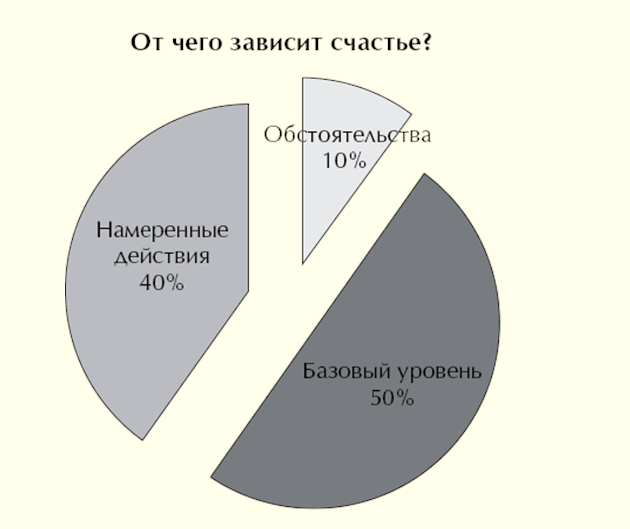

«Американские психологи Соня Любомирски и Кен Шелдон обобщили результаты разных исследований и сформулировали модель, известную под названием «модель пирога». Пирог разделен на три неравные части, представляющие собой три группы факторов, которые определяют индивидуальные различия в оценке людьми их собственного субъективного благополучия или счастья.

Первая группа — внешние факторы, которые не зависят от нас, условия, в которых нам повезло или не повезло родиться и жить.

Вторая группа — факторы, связанные с устойчивым складом личности. Есть люди, которые счастливы по складу своего характера. Ничто не может вывести их из позитивного состояния. Но есть люди несчастные, как ослик Иа‑Иа. Ничто не может сделать их счастливыми.

Третья группа — это то, что мы сами строим своими руками. Это наши цели, которые мы ставим и достигаем, отношения, которые мы выстраиваем с другими людьми».

Доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев об античных представлениях о благополучии, экспериментальных исследованиях счастья и зависимости удовлетворенности жизнью от материального благосостояния:

Вторая группа — факторы, связанные с устойчивым складом личности. Есть люди, которые счастливы по складу своего характера. Ничто не может вывести их из позитивного состояния. Но есть люди несчастные, как ослик Иа‑Иа. Ничто не может сделать их счастливыми.

Третья группа — это то, что мы сами строим своими руками. Это наши цели, которые мы ставим и достигаем, отношения, которые мы выстраиваем с другими людьми».

Доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев об античных представлениях о благополучии, экспериментальных исследованиях счастья и зависимости удовлетворенности жизнью от материального благосостояния:

Счастье: краткий курс программирования

Можем ли мы быть счастливы по собственному желанию? Достаточно ли для этого перестать думать о плохом, сменить негативные мысли на позитивные? Исследуем феномен счастья «по заказу».

Правила рынка универсальны. В холодные дни растет спрос на обогреватели, в год выборов – на свежие политические идеи. А в периоды кризисов и неуверенности в будущем растет спрос на счастье. Чтобы убедиться в этом, достаточно окинуть взглядом полки книжных магазинов и почитать рекламу тренингов и курсов личностного роста. Счастье гедонистическое и буддистское, телесная радость и мир на душе, строгое счастье для аскетов и счастье бурное – для любителей позитивного мышления… Путь к счастью открыт для каждого. Но всегда ли он ведет к цели?

Рецепты позитива

Чтобы стать счастливее, необязательно ходить на занятия и штудировать пособия. Например, англоязычные пользователи iPhone и iPad могут за 99 центов скачать приложение Live Happy, которое советует, что и как нужно делать для счастья на протяжении дня. В основе программы – книга The How of Happiness позитивного психолога Сони Любомирски (Sonja Lyubomirsky)*. Предложенная ею модель «пирога счастья» находит все новые подтверждения. Речь идет о факторах, определяющих субъективное ощущение благополучия у каждого из нас. Соня Любомирски распределила их на три группы. В первую вошли внешние условия – от климата и социального окружения до финансового достатка. Вторую составили устойчивые характеристики личности, то есть наследственная склонность изначально воспринимать любое событие в позитивном либо негативном ключе. Третья группа – это результаты нашего выбора, действий, целей, которые мы ставим, и отношений, которые мы устанавливаем с другими людьми. Так вот, первые определяют наше счастье всего на 10%, вторые – на 50%, а третьи – на 40%. Иными словами, почти наполовину наше счастье зависит от нас. И наша задача – найти правильный рецепт этих 40% «пирога».Рецепты, как ни странно, очень просты. «Если я думаю о позитивных ощущениях и воспроизвожу их, то уже чисто математически позитивного в моей жизни становится больше, – рассказывает психолог Дмитрий Леонтьев. – Это действительно смещает баланс, и этому действительно можно научиться. Например, один из эффективных приемов – благодарить. Вспомните человека, который сделал вам что-то хорошее. Встретьтесь с ним или напишите письмо, чтобы еще раз (или впервые) выразить свою признательность. Найдите время подумать, кому и за что вы можете быть благодарны. В этом нет ничего искусственного: всегда можно отыскать в собственной жизни источники позитивных переживаний».Не менее важна и оценка происходящих событий. В одном из исследований Сони Любомирски люди, считавшие себя скорее счастливыми (первая группа) и скорее несчастными (вторая группа), составили списки важных событий в их жизни. Затем эти списки оценили независимые эксперты, и оказалось, что речь в обеих группах идет примерно об одних и тех же событиях. Значит, счастье или несчастье зависит не от того, что происходит, но от наших оценок.

Исцеляющий оптимизм

Аллергия, инфаркт миокарда, астма, ревматизм – вот лишь некоторые из болезней, которые, по сообщениям разных авторов, могут отступить под действием позитивных мыслей пациента. Попросив группу добровольцев сначала представить себе негативное событие, а затем –позитивное, исследователи зафиксировали, что во втором случае активизируются две зоны мозга: та, что преобразует позитивные мысли в приятные эмоции, и та, что обрабатывает эти эмоции и рассылает соответствующие сигналы по телу*. Другая группа ученых установила: у оптимистично настроенных участников эксперимента выделение гормона стресса кортизола заметно ниже,чем у пессимистов**. Справедливости ради надо признать, что свои плюсы имеет и пессимизм: побуждая нас быть готовыми к худшему, он заставляет быть осмотрительнее, что повышает наши шансы на выживание в критической ситуации. Но в долгосрочной перспективе преимущества оптимизма выглядят все же более убедительно. Голландские психологи, наблюдая с 1991 по 2001 год группу пожилых людей в возрасте от 65 до 85 лет, обнаружили: на протяжении этих десяти лет вероятность смерти для оптимистичных участников исследования оказалась вдвое меньше, чем для пессимистов***. Ю. З.

** British Journal of Health Psychology, 2005, vol. 10.

***The Archives of General Psychiatry, 2004, vol. 61.

Учёные потратили 1 млн $ на исследования счастья.

В 2013 году профессор психологии Калифорнийского университета Соня Любомирски вместе с командой провела исследование.

На которое они получили грант в 1 млн $, но, когда выкатили результаты общественность отреагировала вопросом «В смысле. »

Дело в том, что ничего революционного они не открыли и таблеток счастья не произвели.

Несколько лет они изучали стратегии поведения, которые помогали людям становится счастливее и проверяли их действенность.

Стратегии те же, про которые пишут и говорят уже сотню лет.

Например, о том, что на уровень счастья влияет привычка благодарить. Или же делать добрые дела, налаживать связи с друзьями и семьей.

Ничего нового, верно?

Но Любомирски и команда, научно доказали, что Уровень счастья, или субъективное ощущение своего благополучия, определены в большей степени… генетикой!

То есть как бы, если вам генетически заложено быть унылкой и редко чувствовать себя довольным, то I’m so sorry.

Сама природа оторвалась на вашей способности быть счастливым человеком.

Группа Любомирски доказала, что на 50% наша способность чувствовать себя довольным жизнью определяется генетикой.

Замечали, что есть такие люди, кто однозначно отвечает, что жизнь к ним благосклонна и не теряет настроя и оптимизма, даже когда у них объективно не лучшие времена финансово.

Так вот талант быть Счастливым человеком на 50% обусловлено ДНК.

Еще 10% способности ощущать счастье определяют внешние обстоятельства.

Это выигрыши и потери, смерть близкого или радостное событие, потеря вещей или желанные подарки. Всё это внешнее оказывает влияние на уровень счастья всего на 10% и слишком мимолётно.

Еще раз вчитайтесь.

Уровень счастья не зависит от уровня зарплаты.

Цифра на карточке, может, улучшит ваше настроение на короткое время, но, научно доказано, не сделает счастливым.

Ну и наконец, те 40%, которые решают всё. Они перевешивают влияние даже генетики, потому что полностью зависят от самого человека.

Это воспитание и действия, которые мы сами предпринимаем.

Это привычка быть благодарным осознанно, привычка замечать моменты, привычка радоваться.

Даже если вы от природы пессимист, вы можете приучить себя на каждый минус искать плюс.

Заметили, как бесит большинство из нас факт того, что даже наука обосновала то, что счастье – это всё-таки выбор и ответственность самого человека.

Любимирски и команда, словно повесили над миром транспарант с надписью «Ваша счастливая жизнь ни от кого не зависит. Вы правда, можете ВСЁ». И выбесила современников этим.

Потому что «В смысле, то есть я что еще и делать себя счастливой должна? Я?»

«Что значит, моё благополучие — это моя ответственность? Не рекламы майонеза, а моя?»

«Подождите, каталог IKEA обещал мне, что вот когда я куплю тот зеленый диван и все вазочки, то я точно буду каждый день счастливая, как та довольная женщина на обложке. Что значит, не буду такой теперь всегда, у меня же есть этот чертов диван?»

Соня и её коллеги показали в цифрах, что на самом деле имеет место и значимость тренинги, коучинги, практики, консультации психотерапевтов. Потому что всё это способы тренировать те 40%, которые определяют ваше умение жить счастливо.

Бесит, потому что, надо что-то делать. И предъявлять не к кому.

Но все же всегда находятся те, кто делает. Те, кто меняет, применяет, не останавливается и живёт.

Те, кто на**ал 50% генетики человека-унылки, а каждое утро, вставая с кровати выбирает состояние счастья.

И каждый день тренирует его привычкой пить любимый кофе, даже если он на 15 рублей дороже. Привычкой гулять до работы, потому что от этого внутри станет хорошо.

Привычкой говорить вслух о любви и благодарности людям.

Привычкой улыбнуться себе в отражение витрины.

Можно стать великой балериной, даже если ты от природы без растяжки.

Можно быть Счастливым, если выбрать это и тренировать каждый день. Всю жизнь.

По-моему, лучший вид спорта.

Пирог счастья соня любомирски

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

«Пирог счастья»

Психолог Соня Любомирски в своей книге книге «The how of happiness» приводит свою модель «пирога счастья». Речь идет о факторах, определяющих субъективное ощущение благополучия у каждого из нас. Автор книги распределила их в три группы. В первую вошли внешние условия — от климата и социального окружения до финансового достатка. Вторую группу составили устойчивые характеристики личности, т.е. наследственная склонность изначально воспринимать любое событие в позитивном или негативном ключе. Третья — это результаты нашего выбора, наших решений, целей, который мы ставим перед собой, отношений, которые мы устанавливаем с другими людьми. Согласно формуле Сони, первая группа факторов определяют наше счастье лишь на 10%, факторы второй группы — на 50%, и третьей — на 40%. Иными словами, почти наполовину наше счастье зависит от нас самих, и именно наша задача найти правильный рецепт этих 40% «пирога» под названием «счастье».

Получается, что если я думаю о позитивным отношениях и воспроизвожу их, то уже чисто математически позитивного в моей жизни становится больше.

В одном из исследований, проведенных Соней Любомирски, люди, считавшие себя скорее счастливыми (первая группа) и скорее несчастными (вторая группа), составили списки важных событий в их жизни. Затем эти списки были оценены и оказалось, что речь в обеих группах идет примерно об одних и тех же событиях. Значит счастье зависит не от того, что происходит, но от нашего восприятия и наших оценок происходящего.

Psycholigies, ноябрь 2011

Так что, друзья, мыслите позитивно, действуйте позитивно и будет вам счастье 🙂

Социально-технологические аспекты исследования счастья Сони Любомирски

Прежде всего, хочу поблагодарить пользователя @AlexbyAlex за рекомендацию невероятно интересной книги Сони Любомирски «Психология счастья — новый подход». И мы все ждем от него серию постов на тему счастья! Я не психолог, но социолог. Поэтому сразу заметил социально-технологический аспект книги. О котором и хотел бы поразмышлять. Итак, по мнению самой Сони Любомирски, главная суть ее исследований — в 40%. См. рис. ниже.

Она с коллективом психологов провела огромнейшую работу, и выяснила, что счастье на 50% задается рождением/детством. И лишь на 10% внешними обстоятельствами. Самые хитрые из нас научились влиять на свое счастье намеренными действиями, но таких сейчас единицы, даже не все профессора психологии идут на это. Отсюда очень интересное социологическое следствие — поскольку в современном мире (например, в России), основные потребности людей удовлетворены (еда, тепло, одежда, безопасность), а разброс базового уровня счастья величина вообще неизменная, то несчастные люди не могут больше повышать уровень своего счастья за счет изменения внешних обстоятельств.

Поясню — когда человек реально недоедает, то, получив возможность есть досыта, он понимает это на уровне работы желудка и примативных механизмов. И его уровень счастья увеличивается. Тогда как «нищенствующий» офисный планктон, который страдает из-за невозможности купить айфон, при покупке этого айфона, все также продолжает страдать. Поскольку это айфон ему нахрен не нужен был. А нужно было как-то оправдать свое несчастье. И если до покупки айфона он «страдал» от его отсутствия, до после покупки он просто будет страдать от чего-то еще. Например, от отсутствия нового джипа или особняка с прислугой.

Это как известные в психологии эксперименты, когда вживляли электроды в мозг. Например, в то место, которое отвечает за поворот головы. И подавали ток. А у испытуемого спрашивали, зачем он повернул голову. И испытуемый всегда аргументировал свой поворот «разумно». Хотя там речь шла всего лишь о подаче тока в мозг.

И встает социологический вопрос — что делать с теми людьми, у которых базовый уровень счастья низок, но в то же время они агрессивны и деятельны? Никаким «задабриванием» вопрос не решить. Им будет все время мало и мало. Как той старухе в поэме А.С. Пушкина про золотую рыбку. К примеру, довольно большое число граждан России всерьез считают, что невозможность купить новый джип Honda-CRV от 40000$ есть доказательство массовой нищеты россиян (см. Мы нищаем, но никак не хотим признавать?).

В США пошли простым путем — они продают открыто оружие, и провоцируют таких людей к его применению. Чтобы потом их убить или посадить в тюрьму. А Вы не знали, что в США больше всего в мире заключенных? Но это негуманно! А как было бы гуманно?

Наверное, стоило бы сделать специальный обучающий курс по результатам исследования Сони Любомирски, и включить его в школьную и ВУЗовскую программу. Чтоб все подобные типы сразу могли понять, что у них базовый уровень счастья низкий. И что без технологии его повышения, они обречены на страдания, независимо от того, какой у них айфон.

Для практики можно было бы предложить самую простую, но крайне действенную технологию — каждый день в течении как минимум 10 минут записывать детально в свой дневник 3 хорошие ситуации, которые произошли с ними за вчерашний день. Даже если весь класс начнет одновременно это делать, эффект будет просто потрясающим!

А Вы уже прочитали книгу Сони? Что Вы думаете о ее социальных аспектах?

Психология | Psychology

7.9K постов 43.5K подписчиков

Правила сообщества

Обратите особое внимание!

1) При заимствовании статей указывайте источник.

2) Не выкладывайте:

— непроверенную и/или антинаучную информацию;

— информацию без доказательств.

После отрывка про оружие вся статья мгновенно потеряла свою ценность. Вы хоть сами в этот бред про оружие верите?

В книге есть аргументация на этот счёт?

Ну а если вы сами пришли к такому выводу, то как?

Кроме того, как проводились иследования счастья? В книге есть отсылка к экспериментам?

Что подразумевается под базовым уровнем счастья?

И встает социологический вопрос — что делать с теми людьми, у которых базовый уровень счастья низок, но в то же время они агрессивны и деятельны?

Вот и уменя была первая мысль «РАССТРЭЛЯТЬ!». А потом я дочитал до

В США пошли простым путем — они продают открыто оружие, и провоцируют таких людей к его применению.

Верной дорогой идёшь, молодой муджахид, машалЛах!

«Я не считаю себя инвалидом, я считаю себя человеком, счастливым с тем, что есть. Неважно сколько рук и ног, главное то, что внутри»

Такой пронзительной аж до мурашек мыслью поделилась девушка-киборг Джулия из Питера. Киборгом она стала совсем недавно благодаря бионической руке. Мы выманили ее из северной столицы, чтобы поговорить о ее жизни, о том, как строить отношения и что вообще делать, если у тебя нет руки.

Расскажи немного о себе, чем занимаешься?

«Мне 24 года. Работаю администратором в спортивном зале, в свободное время увлекаюсь спортом – хожу в тренажерный зал последние пару лет. Заниматься начала с недавних пор, раньше очень стеснялась. А сейчас все-таки поняла, что качать спину и руки это неизбежность и потому подалась в спорт. Еще занимаюсь блогом, стараюсь его развить.»

В интервью ты рассказала, что хочешь пойти в модельный бизнес? Чем он тебя привлекает?

«Да, хочу попробовать себя в модельном бизнесе, потому что много ребят говорят что моя внешность подходящая. И привлекает меня сильно то, что прежние стандарты 90х60х90 (я, кстати, почти в них вписываюсь) уже не важны.

Раньше я не могла даже допустить мысль стать моделью с одной рукой, а сейчас по-моему это очень круто показывать, что в современном мире все доступно и нужно добиваться, чего хочется и что нравится. Я хочу показать всем, что мы достаточно красивые и достойны, чтобы быть на фото в тех же журналах. Очень хотелось бы исполнить эту мечту!»

А что с друзьями? В какой момент рассказала им, что у тебя нет руки или они сами заметили?

У меня весьма закрытый круг общения, я не часто завожу близких друзей. Но у меня есть подруга с универа, мы продружили с ней 4 года в универе и по сей день общаемся достаточно близко. А вообще мои супер близкие друзья – это моя семья.

Моя лучшая подруга лучшая, кстати, только на втором году дружбы решилась меня спросить, почему у меня нет руки. Она даже расплакалась, когда спрашивала. Это было очень трогательно, после этого мы еще крепче стали дружить.»

Для тебя допустимы от них шутки про руки?

Да, допустимы благодаря моему бывшему мужу. Раньше я смотрела на шутки с небольшим негативом, потому что была очень закрытая. Но спустя время то ли повзрослела, то ли как то иначе стала на это смотреть. Ну и реально есть иногда такие шутки, над которыми даже ржать хочется!»

Как реагируют люди на бионическую руку?

«По-разному. Моя лучшая подруга даже виду не подала, потому что она в интернете до этого видела у меня фотографии нового гаджет. Часто спрашивают про рукопожатие, это стандартная схема: всегда, когда видят впервые хотят поздороваться за руку.

Кстати, я заметила в центре города, например, абсолютно спокойно смотрят. Молодые люди могут подойти и спросить «А можно задать вопрос, а ты киборг? Ты такая крутая!» Если на окраине города, в спальном районе, однажды и впервые, я встретила что-то негативное. Это была бабуля, которая меня стороной обошла. Напугало ее что-то в моем протезе.»

Что изменилось в твоем восприятии себя с появлением протеза руки?

«Большинство мыслей поменялось. Когда я начала менять свое отношение к себе, это происходило долго. Это было пугающе, страшно. Порой это были какие-то новые мысли для меня. Было страшно выйти с протезом из дома, показаться перед друзьями в первый раз. Первый раз очень страшно, второй проще, а в третий уже пофигу, кто и как будет смотреть.

Восприятие себя сильно поменялось. Мне кажется, в совокупности протез с изменением мышления очень сильно идет мне на пользу. Я сначала думала, что вот мне нужно привыкнуть всегда с протезом ходить, потом мне было страшно, что я вообще без него выйти не смогу. И эти мысли постоянные, ежедневные выматывают. И вдруг в какой-то момент ты думаешь да пофиг, я – прекрасна и буду ходить так, как мне нравится и неважно, кто и как будет на меня смотреть и что подумают соседи.»

Как ты относишься к термину «инвалид»?

«Раньше, даже на парах, когда произносили слово «инвалид» или «человек с ограниченными возможностями», мне казалось, что речь обо мне, что в эту секунду все думают обо мне. Хотя на самом деле никто так никогда не думал. Этот термин когда-то меня пугал, но не сейчас. Его не избежать в любом случае, все равно будут так называть. Но я не считаю себя инвалидом, я считаю себя человеком, счастливым с тем, что есть, и неважно сколько рук и ног, главное то, что внутри.»

Как ты позиционируешь себя сейчас?

«Как девушка-киборг, наверное. Это благодаря тем технологиям, которые помогают нам эмоционально, помогают чувствовать себя увереннее и круче. Это то, что нас выделяет. И недавно я пришла к одной мысли, как раз с мамой обсуждала это, она мне сказала, что если бы могла, то отдала бы мне свою руку. В тот момент я поняла, что я не хотела бы быть обычной.

Если бы у меня был выбор, я бы выбрала то, что у меня сейчас есть.»

Стать киборгом

Приветствую Вас друзья. Меня многие спрашивают можно ли изменить мое положение к лучшему (я после травмы позвоночника полностью парализован). Стало интересно самому, а вдруг медицина далеко продвинулась с того времени, как я сломался. Недавно узнал мне уже не помогут какие либо операции или реабилитация, единственный вариант это стать киборгом бионические протезы рук с управлением мозговыми импульсами (в этом случае не придется ампутировать руки) делают такие протезы в США. Такие, как на фото.

С такими протезами я бы мог на 80% обслуживать себя сам мало того мог бы работать и обеспечивать нас с мамой, но цена просто убила от 220000 долларов. Что делать неужели думаю у нас в стране не делают что то подобное. Долго искал и о чудо есть программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», написал правда без какой либо надежды на результат, предложил себя в качестве подопытного. Но увы ничего не получилось

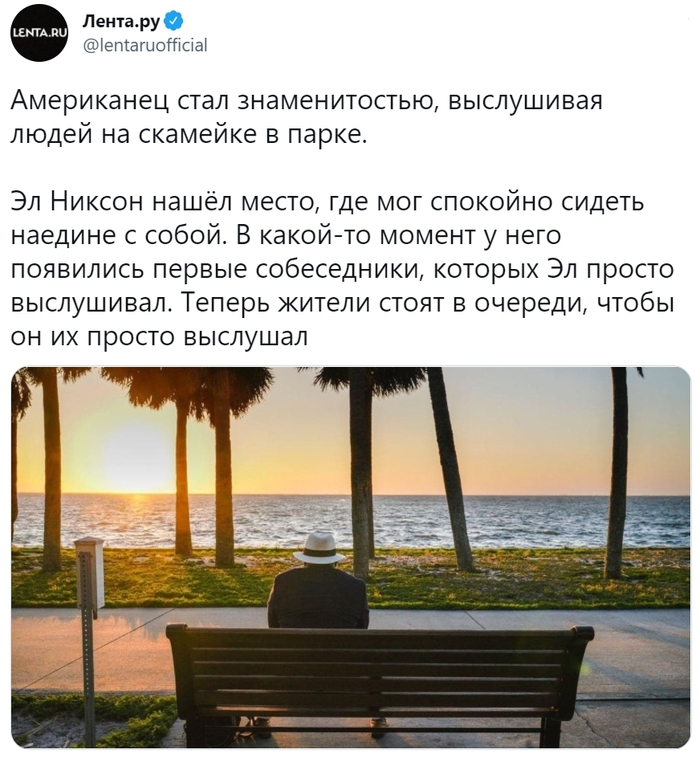

Американец стал знаменитостью, выслушивая людей на скамейке в парке

Лига умников и зануд — лиге тупых

Краткий анализ причин попадания в «лигу тупых».

Сортировка по степени опасности поступков, событий, действий:

III группа, наименьшая опасность:

Проблемы в коммуникации — 46 случаев. Из них 1 смешной поступок неоценённый сообществом.

Проблемы к коммуникации, отменённое соитие — 28 случаев.

Непонимание принципов действия приборов, машин и устройств — 28 случаев. Из них ко второй группе относятся 6 случаев.

Рассказы о лиге для лиги — 12 случаев.

Ошибка при использовании продукта, товара, вещества — 9 случаев. Из них повреждений эпидермиса 3 случая.

Проблемы с недвижимостью, жильём — 6 случаев.

Финансовая неграмотность — 5 случаев.

Непривычное окружение, новые незнакомые помещения — 5 случаев.

Забывчивость — 4 случая.

Разоблаченный обман — 4 случая

Парейдолия — 2 случая

Плохое ведение отчетности — 1 случай.

II группа, умеренно-опасные события

Транспорт, нарушения в его работе — 12 случаев.

Игнорирование принципов работы человеческого организма, здоровье — 6 случаев.

Незащищенный секс — 3 случая.

Травмирование питомцев — 3 случая.

I группа, опасные для жизни и здоровья события

Игра с огнём — 20 случаев. Приведших к пожару из описанных, 1 случай.

Нарушение ТБ — 8 случаев.

Самоповреждение, непреднамеренное до наступления совершеннолетия — 9. Преднамеренное из них — 1 случай. после совершеннолетия — 4 случая

Игнорирование природных стихий — 3 случая.

Оставление в опасности — 3 случая.

Выборка случайная, без учёта рейтинга записи. События пред анализом анонимизированны. При анализе записи маркировались метками, метки объединялись в общие группы по типу событий. Возможно попадание некоторых событий в две и более групп. Расширенный анализ по запросу.

Будьте внимательны, берегите себя и окружающих.

А поговорить?

Ещё одна история от моего приятеля из финансовой компании

Пересказываю от первого лица:

Наш главный акционер Иван Борисович – большой любитель рулить и контролировать все процессы самостоятельно — устраивал еженедельные совещания с топ-менеджерами, на которых раздавал поручения

Причём раздавал в таких количествах, что запомнить, что и кому поручено, конечно, не мог! Чем менеджеры успешно пользовались

Как говорится, собака лает – караван идёт

Время от времени шеф вдруг вспоминал, что вице-президенту Васе ещё месяц назад было поручено перекрасить дверь в туалет и устраивал Васе разнос

Но это было приемлемым риском и ничего не менялось до тех пор, пока Иван Борисович не поручил мне (ответственный выбирался рандомно) принять на работу девочку, чтобы записывала кому и что он поручил и контролировала исполнение

Через неделю, как ни странно, первым вопросом шефа был: «Где девочка?»

Мне пришлось выкручиваться, предлагая использовать бесплатный MS Outlook вместо платной девочки (инициативы шефа обычно вели к дополнительным расходам, уменьшающим базу для расчёта бонусов топам)

Оказалось, что Иван Борисович настроен против Microsoft принципиально по каким-то личным причинам

Я не сдавался и, вспомнив, что мы как раз согласовываем с подрядчиком техзадание для системы электронного документооборота в конторе, предложил дополнить функционал этой системы блоком СКИП – системы контроля исполнения поручений, изготовленным в полном соответствии со вкусами шефа и внедрённым в его планшет, с которым он не расставался ни на секунду

В красочной картине будущего Иван Борисович, давая устное поручение, тут же дублирует его письменно через крайне дружественный интерфейс, прощающий грамматические ошибки. После этого поручение начинает жить своей электронной жизнью, рассылая ответственным строгие напоминалки о дедлайнах

Шеф секунду подумал и сказал: «Злодействуй!»

Технически исполнить задумку оказалось не слишком сложно и не слишком дорого, и через какой-то месяц на очередном совещании я презентовал передовую новинку — первый действующий блок будущей системы ЭДО (про её внедрение я расскажу как-нибудь отдельно)

Под шуршание вентилятора в проекторе Иван Борисович с одобрением смотрел на симуляцию рождения, эволюции и успешного завершения сотен поручений и вызванный этим магический рост KPI (симулированный, разумеется)

А когда я закончил показ, спокойно сказал: «Хорошая система, внедряйте», 5 секунд паузы, «И, кстати, чтобы туда все вбивать и мне докладывать — примите в штат девочку!»

Никогда бездушная железяка не заменит живого человеческого общения!

Новость №1236: Походы в театр делают людей более сочувствующими и даже мотивируют их к благотворительности, выяснили психологи

Мы теряем мозг: почему выживает глупейший

Происхождение человеческого мозга относится к главным загадкам эволюции и к одной из наиболее дискуссионных тем в биологической науке. Почему в какой-то момент времени эволюция поддержала развитие мозга у одной из ветвей приматов? Почему мозг так стремительно вырос за столь короткий период? И почему в течение 30 000 лет мозг homo sapiens постоянно теряет в весе?

Чтобы ответить на эти вопросы, придется обратиться к интересным метаморфозам, происходившим с древнейшими предками человечества миллионы лет назад. До появления человека эволюция совершалась традиционным способом. «Топливо» эволюции — полиморфизм, вариабельность, изменчивость внутри одного вида. Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества. А вот когда изменчивость признаков не перекрывала изменившихся условий, популяция вымирала. Естественный отбор — это вечное противостояние множественности признаков и давления среды. Сумели животные отыскать себе еду — хорошо, не сумели — вымерли. Есть возможность размножаться — хорошо, нет — все опять же вымерли.

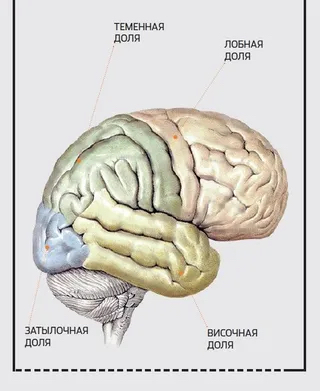

Лобная доля, ставшая морфологической основой человеческого интеллекта, изначально имела задачу торможения животных инстинктов.

Только благодаря любной доле человек способен отказаться от еды, поделившись ею с ближним и поддержав тем самым отношения внутри социума. И этому есть одно простое доказательство.

Все знают, что некоторые дамы, слишком сильно озабоченные похудением, стараются есть как можно меньше, и при достижении веса около 40 кг у них нередко начинается болезнь под названием анорексия. Больных анорексией заставить есть практически невозможно, и современная медицина бессильна помочь этим несчастным. В итоге эти женщины безвременно уходят из жизни. Зато лет 60 назад, когда медицина была не столь гуманной, больным анорексией вводили острый скальпель в нижнюю часть височной области и отсекали лобную долю. Через некоторое время у пациенток восстанавливался аппетит и менструальный цикл и они возвращались к нормальной жизни. Ну или почти нормальной. Та часть мозга, которая вопреки животным инстинктам давала нам возможность отказаться от еды, переставала работать и мысль о неприятии еды человека больше не посещала.

Лобная доля поддерживала общественные связи у древних гоминид. Кто оказывался не способен делиться едой, того съедали самого или изгоняли. Поэтому всего за несколько миллионов лет лобные области мозга очень быстро выросли и однажды стали основой разума.

Человек — естественная часть природы, и долгое время эволюция человеческого мозга шла по тем же биологическим законам. Шла она не то чтобы очень быстро, да и само появление приматов (около 65 млн лет назад) нельзя считать какой-то вершиной эволюции — это не что иное, как приспособление млекопитающих к жизни на деревьях. Настоящая человеческая история в обезьяньем мире началась в тот момент, когда возникли необычные условия, то есть та самая переходная среда, которая в корне изменила характер эволюции человеческого мозга. Понятно, что ни с того ни с сего столь серьезные перемены, приведшие в конечном итоге к появлению homo sapiens, произойти не могли. Чтобы объяснить причину этих революционных преобразований, масса теоретиков склоняется к разным формам так называемой речесоциально-трудовой теории. Дескать, человек стал общаться, стал трудиться, и тогда мозг начал радикальным образом меняться. Однако эта теория не выдерживает даже поверхностной критики. Сейчас известно много видов животных, использующих орудия, системы сложных коммуникаций и развитую структуру сообществ, но это так и не привело к появлению крупного мозга. Так что же произошло?

РАЙ НАХОДИЛСЯ В АФРИКЕ.

Судя по всему, архетип человеческого мозга сформировался в определенной уникальной среде в результате длительного биологического процесса. В какой-то момент времени, примерно 15 млн лет назад, на востоке Африки сложились очень благоприятные условия для жизни любых млекопитающих. Тогда в субтропиках или в тропиках, в полузатопленных местах, в неглубоких проточных водоемах в огромных количествах размножались какие-то вкусные и питательные животные — беспозвоночные или рыбы. На этих существах паразитировало огромное количество птиц и других животных. Среди последних и оказались наши далекие предки — тогда они были чуть поменьше современных шимпанзе. И в наши дни в Норвегии можно увидеть, как во время нереста сельди медведи заходят на задних лапах вводу и, стоя там по грудь, черпают лапами икру и едят ее, пока не насытятся. Вот и нашим предкам достаточно было войти в воду и слегка почерпать лапками, чтобы наесться.

Такой полуводный образ жизни, кстати, хорошо объясняет происхождение двуногости. Понятно, что чем дальше животное может зайти в воду, тем больше оно сможет собрать там пищи. Но заходить на глубину на четвереньках неудобно, поэтому и норвежские медведи, и многие современные приматы вступают в воду, стоя на двух ногах. При этом передвижение на двух ногах освободило передние конечности, которые тоже пригодились. Поскольку, как уже говорилось, водные животные стали обильной пищей птицам, последние активно размножались, а значит, несли яйца. Чтобы доставать яйца из гнезд и употреблять в пищу, предкам человека нужны были руки.

Если фрукты для лазящих животных легкодоступны, то получение белковой пищи дается приматам с большим трудом. В погоне за мясом современные обезьяны охотятся даже на других обезьян. А вот в «африканском раю», сложившемся 15 млн лет назад, с высококачественной белковой пищей у тогдашних приматов не было никаких проблем: икра и птичьи яйца находились почти на расстоянии вытянутой руки. Все это привело к формированию группы животных, практически выпавших из системы отбора: зачем меняться, если условия среды близки к райским? Однако, как известно, при избытке пищи животных вообще ничего не интересует, кроме размножения. Обилие еды, таким образом, усилило конкуренцию при размножении и, как следствие, стало причиной гонки за доминантность.

МЫСЛЬ ИЗРЕЧЁННАЯ ЕСТЬ ЛОЖЬ

Одним из последствий сложившейся ситуации стала речь, которая, по-видимому, зародилась как раз в «райский» период. Речь могла возникнуть как способ организации совместных действий, а начиналась, возможно, с простых звуков или, например, пения, как у современных гиббонов. Кстати, у гиббонов в мозге есть такие же поля, как и в мозге человека, и именно там у нас локализуется речь. Далее на этой базе уже возникла речь, используемая не как средство общения, а как средство имитации. Можно было впечатлить самку реальными успехами на охоте и обильной добычей, что добавляло самцу привлекательности, увеличивая шансы на передачу своего генома будущим поколениям. А можно было ей об этом просто рассказать и заполучить в ее глазах те же лавры победителя, не прилагая реальных усилий. В биологическом мире все поддерживается именно в такой пропорции: чем меньше действий и больше биологического результата — тем эффективней событие. Поэтому имитация действия с помощью речи стала бесценным качеством у архаичных антропоидов. Речь стала выгодным продуктом, и на нее начал действовать интенсивный отбор, поскольку она позволяла достигать результата в размножении. По сути дела, речь возникла как форма обмана, а обман был эффективен и тогда, и в наши дни.

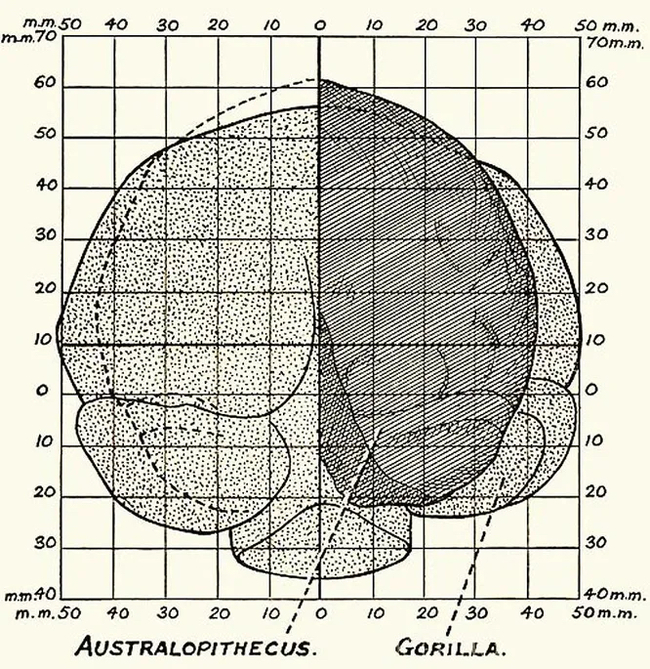

На схеме отчетливо видно, что мозг австралопитека, считающегося непосредственным предком человека разумного, заметно уступал по весу и объему мозгу современной гориллы. Но уже homo erectus значительно опередил по объему мозга человекообразных обезьян: 900–1200 см^3 против 600 см^3.

Итак, пока в райских условиях пищи хватало с лихвой, естественный отбор практически не действовал, работал разве что половой отбор, о котором говорил Дарвин. Все изменилось тогда, когда изменились места нереста водных животных, сформировавших эту переходную среду. И примерно 5 млн лет назад бедные антропоиды остались у разбитого корыта. Пища исчезла. Что у наших предков было в активе? Зубы, которые уже стали почти человеческими? Этими зубами даже ничего толком откусить нельзя. Они были гиперспециализированы под качественную и легко пережевываемую белковую пищу. Есть и другие объяснения возникновению человеческих зубов — некоторые антропологи считают, что они трансформировались тогда, когда антропоиды слезли с деревьев и ушли в полубуш, чтобы вырывать из земли и поедать корешки. Но мало того что на зубах человека нет никаких следов их якобы использования для перетирания корешков — не понятно и то, зачем было слезать с деревьев и отказываться от плодов в пользу корнеплодов.

ХАЛЯВА КАК НАРКОТИК

Вопреки распространенным взглядам, интеллект сам по себе в современном обществе никаких особых преимуществ не дает. Любая умственная деятельность лишь тогда приносит результаты, когда имеет под собой биологическую «подложку», три главных стимула – еда, размножение, доминантность. Без стимулов мозгу работается тяжело. Мозг является энергозависимой системой, и он настроен на то, чтобы ничего не делать. Ведь даже пока человек расслаблен, мозг, составляющий 1/50 веса тела, потребляет 9% энергии организма. Как только мы задумываемся, энергопотребление повышается до 25% энергии. Четверть от всего, что мы вдохнули, съели и выпили. Поэтому мозг поощряет безделье и получение благ без умственных затрат. Неожиданно свалившиеся деньги, ужин в ресторане за чужой счет, приятный подарок – все это наполняет нас светлой радостью. Это мозг насытил кровь серотонином – «гормоном счастья», лишь на одну аминогруппу отличающимся по химическому составу от ЛСД. Но если мы решили заработать честным интеллектуальным трудом и напрягли мозг, он проявляет недовольство и начинает вырабатывать совсем другие вещества. Они вызывают в нас раздражение, преждевременную усталость, желание срочно попить, поесть, сходить в туалет. Лень мозга может стать причиной реального расстройства кишечника. Мозг как бы говорит нам: бросай работу и займись поиском бесплатных благ.

Что там зубы — у вышедших из «рая» предков человека не было ни когтей, ни быстрых ловких ног, ни шерсти, которая исчезла, видимо, благодаря полуводной среде обитания. С таким печальным наследством большая часть антропоидов, конечно же, вымерла, но остальные стали использовать единственный свой ресурс, на который не действовал отбор, — мозг. Тут-то и началась биологическая эволюция человека.

ИШЬ ТЫ КАКОЙ УМНИК!

И она пошла по очень интересному пути. Когда разные группы австралопитеков занялись поиском пищи, на них впервые стал действовать биологический отбор. И тогда они стали объединяться в большие группы и утрачивать те биологические качества, которые позволяют выживать отдельным животным. Теперь отбор благоприятствовал лишь тем, кто мог существовать в группе. Они-то и выживали, размножались и переносили геном в следующие поколения. А кто не мог — из такой группы элиминировался. Мы и сейчас видим это на примерах человеческих общностей, которые ради сохранения среднего уровня отношений отбрасывают как «корешки», так и «вершки», то есть избавляются как от социопатов, так и от самых способных и талантливых. В общностях австралопитеков этот процесс шел полным ходом, и принудительная элиминация самых буйных и самых умных привела к миграциям с прародины человечества — Африки.

Если разложить по этапам историю миграции человека из Африки, то получается следующая картинка: асоциальные и наиболее интеллектуальные особи мигрировали, создавали новую оседлую группу, и в этой оседлой группе мозг оказывался в среднем больше, чем у членов исходной группы. Затем новая группа становилась более социально стабильной, а всех, кто разрушал стабильность, — опять «вышибали», они опять мигрировали и образовывали за счет высокого полиморфизма новую группу. И при каждой следующей миграции мозг чуть-чуть увеличивался. Сначала группы «изгоев» путешествовали по Африке. Представители homo erectus уже заселили Евразию. Все это время мозг продолжал расти. Если мы посмотрим на антропогенез в той его части, где он хорошо палеонтологически и археологически представлен, то окажется, что на протяжении эволюции каждого вида гоминид мозг непрерывно увеличивался. В частности, у homo erectus он первоначально весил около 900 г, но постепенно вырос до 1200 г.

АЛЬТРУИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Получается, что в стабильной социальной группе любых ранних и поздних гоминид действовал непреложный закон искусственного отбора. И именно в этом заключена квинтэссенция эволюции мозга человека.

Никакой эволюции и естественного отбора не хватило бы, чтобы всего за 4,5 млн лет наш мозг проделал путь от мозга шимпанзе к мозгу homo sapiens. Но если происходит селекция по социальному принципу, эволюция невероятно ускоряется. Благодаря жесточайшему внутреннему искусственному отбору.

Вот вопрос: что трудно отнять даже у любимой собаки? Конечно, вкусную еду — кусок колбасы или косточку. В животном мире пищей не принято делиться — наоборот, животные стараются отнять еду друг у друга любым способом. Украл — значит, наелся, наелся — значит, получил преимущество в размножении. В человеческом же социуме едой принято делиться. И вот, как выяснилось, нижняя часть лобной области человеческого мозга потребовалась нам для того, чтобы мы могли отказаться от пищи. Иными словами, лобная область, считающаяся морфологической основой интеллекта, исторически развивалась не для того, чтобы думать о высоком или играть в шахматы. Не было в те далекие времена ни «высокого», ни шахмат. Главной задачей этой части мозга стало торможение животных инстинктов. Ибо только делясь едой, можно было поддержать взаимодействие и общение в группе.

ПЛОД ПИРРОВОЙ ПОБЕДЫ

Человечество расселялось по планете, наращивая объем мозга, и наконец на историческую сцену вышли две крупные группы — неандертальцы и кроманьонцы. У представителей обеих групп мозг достиг огромного размера — 1560−1600 г. Однако при том что мозг по массе был одинаков, стратегия поведения и результаты отбора оказались разные. Неандертальцы были мощными, сильными, умными существами, которые селились очень маленькими семьями. Они придумывали орудия и вообще, возможно, были более интеллектуальными, чем homo sapiens sapiens. Но отбор, связанный с поддержанием бесконфликтных ситуаций в группах, на них не действовал. А кроманьонцы, похоже, были туповатыми, ограниченными, но их мозг прошел больший путь социализации. Жестокий отбор приспособил их к общественному образу жизни. Каков же оказался результат конкуренции? Когда на трех жуков нападает банда муравьев, она их уничтожает. Примерно так же кроманьонцы расправились с неандертальцами. И дальше мы, сапиенсы, пожали печальные плоды своей победы. 30 000 лет назад социальный отбор, который тогда, в условиях конкуренции, требовал колоссальных усилий со стороны сапиенсов, прекратился. И ситуация вернулась в каком-то смысле к началу пути: ускорился отбор людей по социальной адаптированности, только теперь отдельные слишком умные «изгои» не могли повлиять на ситуацию — общество стало слишком большим. А безынициативные особи с посредственными данными, способные к плодотворному общению и коллективным действиям, получали преимущество. Кто мог выполнять правила игры в группе, какими бы они ни были идиотскими, получал возможность размножиться и перенести геном в следующее поколение. Кто нарушал правила — тот не размножался. Так мозг постепенно и уменьшился с 1600 до 1300 г, и надо сказать, что подобный регресс не наблюдался ни у одного вида за всю историю гоминид.

Есть ли у мозга шансы на биологический прогресс? Скорее всего нет, по крайней мере до тех пор, пока действие биологического отбора будет подменяться искусственным социальным отбором. Преференции получают наиболее общественно адаптированные люди, а наличие маленького мозга в большинстве случаев им не мешает.