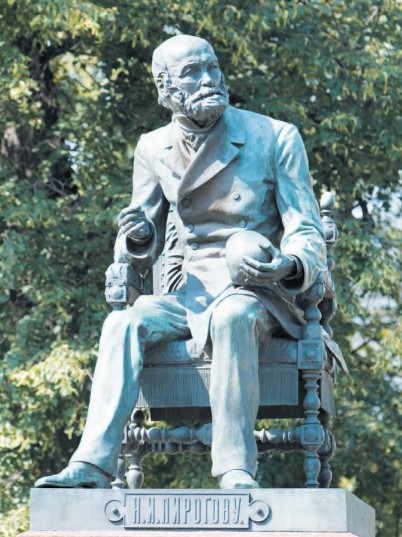

Николай Иванович Пирогов

Пирогов Николай Иванович (13 ноября 1810 — 23 ноября 1881).

Детство и юношеские годы

Пирогов Николай Иванович родился в Москве, он был из семьи чиновника казначейства. Получение образования проходило на дому. Ещё в детстве он заметил склонность к медицинской науке. Получению образования помог друг семьи, который был известен, как хороший врач и профессор Московского университета, Е. Мухин. Он обратил внимание на склонность мальчика к медицинской науке и начал заниматься с ним лично.

Обучение

Около 14 лет мальчик поступает в Московский университет на медицинское отделение. Параллельно Пирогов устраивается и работает при анатомическом театре. После защиты дипломной работы он еще несколько лет работает за границей.

Николай Пирогов был лучшим по успеваемости, заканчивая университет. С целью подготовки к деятельности профессора он отправляется в Юрьевский Университет города Тарту. На то время это был лучший университет России. В возрасте 26 лет молодой врач-ученый защитил диссертацию и стал профессором хирургии.

Жизнь за рубежом

Николай Иванович отправлялся на некоторое время учиться в Берлин. Там он был известен своей диссертацией, которую перевели на немецкий язык.

Пригов тяжело заболевает по пути домой и решает остаться подлечиться в Риге. Риге повезло, потому что это сделало город площадкой для признания его таланта. Как только Николай Пирогов выздоровел, он решил снова проводить операции. До этого и раньше в городе ходили слухи об успешном молодом враче. Следом было подтверждение его статуса.

Переезд в Пирогова в Петербург

Через некоторое время он приезжает в Петербург, и там становится во главе кафедры хирургии в Медико-хирургической Академии. В это же время Николай Иванович Пригов занимается Клиникой госпитальной хирургии. Так как он занимался обучением военных, в его интересах было и изучение новых хирургических методов. Благодаря этому появились возможности операций с минимальным нанесением травм больному.

Позже Пирогов уехал на Кавказ в армию, потому что нужна была проверка операционных методов, которые были разработаны. На Кавказе впервые применяется бинтовая перевязка, пропитанная крахмалом.

Крымская война

Ведущая заслуга Пирогова — это возможность внедрения в Севастополе совершенно нового метода по уходу за ранеными. Метод включал в себя то, что раненые тщательно отбирались уже на первом пункте помощи: чем тяжелее ранения — тем скорее будут делать операции, а если ранения легкие — можно было отправить их лечиться в стационарные госпитали в стране. Ученого заслуженно считают основателем для военной хирургии.

Последние годы жизни

Он стал основателем бесплатной больницы в своем небольшом имении Вишня. Выезжал он оттуда лишь на некоторое время, в том числе и для того, чтобы читать лекции. В 1881 году Н. И. Пирогов стал 5-м почетным гражданином Москвы, благодаря работе на благо просвещения и науки.

В начале 1881 года Пирогов обращает внимание на раздражение и проблемы со здоровьем. Умер Н. И. Пирогов 23 ноября 1881 года в селе Вишня(Винница) из-за рака.

Николай Иванович Пирогов и его вклад в науку

Современная хирургия творит настоящие чудеса: уже привычны операции на сердце и мозге, пришивание ампутированных конечностей. В 1950-е годы такие манипуляции казались невозможными и даже фантастическими, а полтора века назад хирургия находилась, по сути, в зачаточном состоянии.

Пирогов — врач, анатом, ученый — принес в хирургию новые методы проведения операций. Но самое главное —

Николай Иванович дал в руки врачам мощный инструмент — научно обоснованную методику оперативного вмешательства.

До Пирогова многие хирурги работали, так сказать, наугад, и останется ли пациент после оперативного вмешательства живым, решало не столько умение врача, сколько случай. А Николай Иванович вывел хирургию на новый уровень, превратив ее в настоящую науку, которая может поднимать людей на ноги даже в самых сложных ситуациях.

Интерес к медицине у будущего великого врача появился в юности, поэтому он и выбрал для обучения медицинский факультет Императорского Московского университета. В процессе учебы он явственно осознал, что имевшихся хирургических инструментов, методов и приемов катастрофически не хватает. Кроме того, он убедился, что никто из врачей не обладает исчерпывающими знаниями об анатомическом строении человека, что нередко приводило к серьезным травмам во время операций. И Пирогов решил постепенно исправлять эту ситуацию, совершенно не помышляя о славе и признании.

В докторской диссертации ученый затронул крайне сложную проблему того времени — как перевязать брюшную артерию и сохранить при этом жизнь пациенту.

До Пирогова такая операция была проведена единожды, да и то неудачно. Однако молодой хирург смог доказать, что это возможно, просто необходим совершенно иной подход. Эта работа Пирогова стала известна на весь мир, но была лишь первой в ряду последующих открытий.

Главной целью Николай Иванович ставил повышение точности анатомических познаний. Дело в том, что все хирурги того времени при обучении и проведении операций руководствовались примерными анатомическими атласами и таблицами. Ни о какой точности речи не шло — на большинстве изображений расстояния указывались приблизительно, а многие мелкие «детали» и вовсе были опущены.

Следующая научная работа Пирогова кардинально отличалась от всего, что было издано по этой теме до него. Она называлась «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» и описывала фасции (тонкие оболочки мышц), на которые многие поколения врачей вообще не обращали внимания. Главная мысль данной работы — в человеческом организме нет ничего, что можно не замечать во время операций, а хирург должен в деталях знать расположение органов, мышц, кровеносных сосудов, тонких оболочек и всего, из чего состоит тело. Так были заложены основы хирургической анатомии, без которой немыслима современная медицина.

Чтобы издать анатомический атлас «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело человека в трех направлениях», Пирогов проделал просто гигантский объем работ с применением совершенно нового метода изучения человеческого тела.

Ученый замораживал трупы людей, после чего специальной пилой производил распилы различных частей тела. Полученные образцы изучал, тщательно измерял, зарисовывал и описывал в мельчайших подробностях — более точного атласа человеческого тела на тот момент не существовало.

Все это служило единственной цели — как можно точнее оперировать и наносить при этом минимальные травмы пациенту.

Ученый не только с необыкновенной точностью описывал человеческое тело, а еще работал над усовершенствованием методов проведения операций, изобрел множество хирургических инструментов, некоторыми из них врачи пользуются и по сей день.

Но главное — Пирогов был хирургом практикующим, все свои нововведения испытывал на практике: лечил раненых солдат на Кавказе и позже в Севастополе, спас тысячи жизней, предотвратил множество ампутаций, тем самым доказав, что его подходы к хирургии верны и имеют отличные перспективы.

До конца жизни талантливый хирург совершенствовал методы проведения оперативных вмешательств и все наработки старался передать коллегам во всем мире, чтобы новые знания послужили на благо спасения людей. Опираясь на достижения российского ученого, работали многие врачи мира, а некоторые из них активно дальше развивали это направление медицины.

Краткая биография

Николай Иванович Пирогов родился 13 (25) ноября 1810 года в Москве. Его отец, Иван Иванович, имел звание майора, был военным казначеем.

В 1824 году юноша поступил на медицинский факультет Императорского Московского университета, который успешно окончил в 1828-м. Потом учился в Дерптском университете (ныне — город Тарту, Эстония), где в 1832-м защитил докторскую диссертацию, а спустя всего четыре года стал профессором. Совершенствовал знания в Германии, а по возвращении остановился в Риге, где прославился благодаря проводимым операциям.

С 1841-го Пирогов работал в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, в течение последующих нескольких лет предложил новые хирургические методы и приемы, стал основателем топографической анатомии и фактически заложил научные основы хирургии. В 1847-м отправился на Кавказ, в действующую армию, где успешно применял свои методы на практике. Пирогов первым провел операцию под эфирным наркозом в полевых условиях.

Во время Крымской войны в осажденном Севастополе заложил основы военно-полевой хирургии и разработал принципы военно-врачебной администрации. После поражения в войне на приеме у императора Александра II высказал недовольство положением дел в армии, за что впал в немилость, был лишен всех должностей и отстранен от работы. Пирогов обосновался в имении под Винницей, где организовал бесплатную больницу.

В 1877–1878 годах принял участие в русско-турецкой войне, снова спасая жизни раненым солдатам и отрабатывая новые хирургические приемы. В 1881-м стал почетным гражданином Москвы. Жизнь великого врача и ученого оборвалась 23 ноября (5 декабря) 1881 года после долгой борьбы с раком.

Пирогов Николай Иванович

Будущий великий врач родился 27 ноября 1810 г. в Москве. Его отец Иван Иванович Пирогов служил казначеем. У него было четырнадцать детей, большинство из которых умерло в младенчестве. Из шестерых оставшихся в живых Николай был самый юный.

Получить образование ему помог знакомый семьи — известный московский врач, профессор Московского университета Е. Мухин, который заметил способности мальчика и стал заниматься с ним индивидуально. И уже в четырнадцать лет Николай поступил на медицинский факультет Московского университета, для чего ему пришлось прибавить себе два года, но экзамены он сдал не хуже своих старших товарищей. Пирогов учился легко. Кроме того, ему приходилось постоянно подрабатывать, чтобы помочь семье. Наконец Пирогову удалось устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта работа дала ему бесценный опыт и убедила его в том, что он должен стать хирургом.

Закончив университет одним из первых по успеваемости, Пирогов направился для подготовки к профессорской деятельности в один из лучших в то время в России Юрьевский университет в городе Тарту. Здесь, в хирургической клинике, Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию и в двадцать шесть лет стал профессором хирургии. В своей диссертации он первым изучил и описал расположение брюшной аорты у человека, расстройства кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее непроходимости, объяснил причины послеоперационных осложнений. После пяти лет пребывания в Дерпте Пирогов отправился в Берлин учиться, прославленные хирурги, к которым он ехал с почтительно склоненной головой, читали его диссертацию, поспешно переведенную на немецкий. Учителя, более других сочетавшего в себе все то, что искал в хирурге Пирогов, он нашел не в Берлине, а в Геттингене, в лице профессора Лангенбека. Геттингенский профессор учил его чистоте хирургических приемов.

Возвращаясь домой, Пирогов тяжело заболел и вынужден был остановиться в Риге. Едва Пирогов поднялся с госпитальной койки, он взялся оперировать. Он начал с ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. За пластической операцией последовали неизбежные литотамии, ампутации, удаления опухолей. Отправившись из Риги в Дерпт он узнал, что обещанную ему московскую кафедру отдали другому кандидату. Пирогов получил клинику в Дерпте, где он создал одно из самых своих значительных сочинений — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».

Описание операций Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего на анатомические атласы и таблицы, которыми пользовались до него. Наконец, он отправляется во Францию, куда пятью годами раньше, после профессорского института, его не пожелало отпустить начальство. В парижских клиниках Николай Иванович не находит ничего неведомого. Любопытно: едва оказавшись в Париже, он поспешил к известному профессору хирургии и анатомии Вельпо и застал его за чтением «Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций».

В 1841 г. Пирогов был приглашен на кафедру хирургии в Медикохирургическую академию Петербурга. Здесь ученый проработал более десяти лет и создал первую в России хирургическую клинику. В ней он основал еще одно направление медицины — госпитальную хирургию. Николая Ивановича назначают директором Инструментального завода, и он соглашается. Теперь он придумывает инструменты, которыми любой хирург сделает операцию хорошо и быстро. Его просят принять должность консультанта в одной больнице, в другой, в третьей, и он опять соглашается. На втором году петербургской жизни Пирогов тяжело заболел, отравленный госпитальными миазмами и дурным воздухом мертвецкой. Полтора месяца не мог подняться. Он жалел себя, растравлял душу горестными раздумьями о прожитых без любви годах и одинокой старости. Он перебирал в памяти всех, кто мог бы принести ему семейную любовь и счастье. Самой подходящей из них показалась ему Екатерина Дмитриевна Березина, девушка из родовитой, но развалившейся и сильно обедневшей семьи. Состоялось торопливое скромное венчание.

Пирогову было некогда — великие дела ждали его. Он попросту запер жену в четырех стенах нанятой и, по советам знакомых, обставленной квартиры. Екатерина Дмитриевна умерла на четвертом году супружества, оставив Пирогову двух сыновей: второй стоил ей жизни. Но в тяжкие для Пирогова дни горя и отчаяния случилось великое событие — высочайше был утвержден его проект первого в мире Анатомического института.

16 октября 1846 г. произошло первое испытание эфирного наркоза. В России первую операцию под наркозом сделал 7 февраля 1847 года товарищ Пирогова по профессорскому институту, Федор Иванович Иноземцев.

Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на Кавказе. Здесь великий хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом.

После смерти Екатерины Дмитриевны Пирогов остался один. «У меня нет друзей», — признавался он с обычной прямотой. А дома его ждали мальчики, сыновья, Николай и Владимир. Пирогов дважды неудачно пытался жениться по расчету, чего он не считал нужным скрывать от себя самого, от знакомых, похоже, что и от девиц, намечаемых в невесты.

В небольшом кружке знакомых, где Пирогов иногда проводил вечера, ему рассказали про двадцатидвухлетнюю баронессу Александру Антоновну Бистром. Пирогов сделал баронессе Бистром предложение. Она согласилась.

Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел своим гражданским долгом отправиться в Севастополь. Он добился назначения в действующую армию. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс заживления переломов и избавила многих солдат и офицеров от уродливого искривления конечностей. По его инициативе в русской армии была введена новая форма медицинской помощи — появились сестры милосердия. Таким образом, именно Пирогов заложил основы военно-полевой медицины, а его наработки легли в основу деятельности военно-полевых хирургов XIX-XX вв.; их использовали советские хирурги и в годы Великой Отечественной войны.

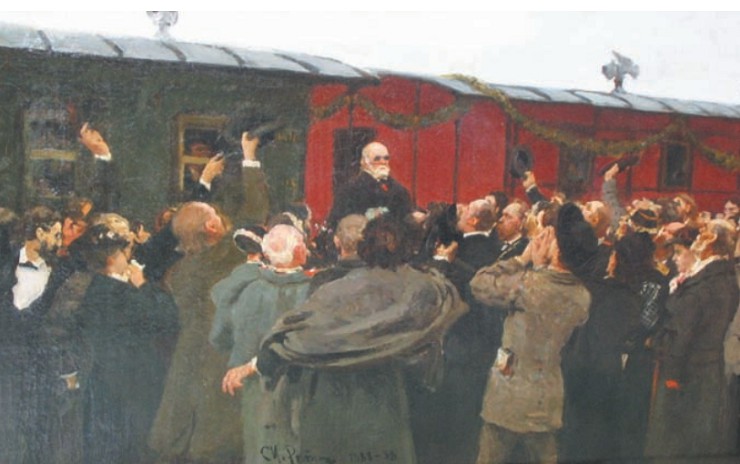

После падения Севастополя Пирогов вернулся в Петербург, где на приеме у Александра II доложил о бездарном руководстве армией князем Меньшиковым. Царь не захотел прислушаться к советам Пирогова, и с этого момента Николай Иванович впал в немилость. Он вынужден был уйти из Медико-хирургической академии. Назначенный попечителем Одесского и Киевского учебных округов, Пирогов пытается изменить существовавшую в них систему школьного образования. Естественно, его действия привели к конфликту с властями, и ученому вновь пришлось оставить свой пост. В 1862-1866 гг. руководил молодыми русскими учеными, командированными в Германию. Тогда же успешно оперировал Джузепе Гарибальди. С 1866 г. жил в своем имении в с. Вишня, где открыл больницу, аптеку и передал землю крестьянам в дар. Он выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению Петербургского университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий. Как консультант по военной медицине и хирургии выезжал на фронт во время франко-прусской (1870-1871) и русско-турецкой (1877-1878) войн.

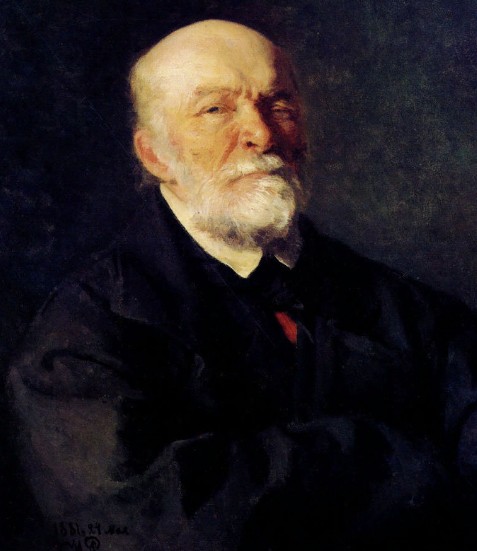

В 1879-1881 гг. работал над «Дневником старого врача», завершив рукопись незадолго до кончины. В мае 1881 г. в Москве и Петербурге торжественно отмечали пятидесятилетие научной деятельности Пирогова. Однако в это время ученый уже был неизлечимо болен, и летом 1881 г. он умер в своем имении. Но собственной смертью он сумел себя обессмертить. Незадолго до кончины ученый сделал еще одно открытие — предложил совершенно новый способ бальзамирования умерших. Тело Пирогова было бальзамировано, положено в склеп и сохраняется ныне в Виннице, в черту которого вошло имение, превращенное в музей. И.Е. Репин написал портрет Пирогова, находящийся в Третьяковской галерее. После смерти Пирогова в его память было основано Общество русских врачей, регулярно созывавшее Пироговские съезды. Память о великом хирурге сохраняется и сейчас. Ежегодно в день его рождения присуждаются премия и медаль его имени за достижения в области анатомии и хирургии. Имя Пирогова носят 2-й Московский, Одесский и Винницкий медицинские институты.